第104回になりました!

豊臣秀吉の重臣・蜂須賀小六正勝(まさかつ)の子、家政(いえまさ)が吉野川の支流に挟まれた地に築城し、蜂須賀家が阿波国支配の拠点とした平山城です。

明治維新までの14代、何と一度も藩主が転封されることなく、約280年間、蜂須賀家の居城として存続しました。

すごいですねえ…珍しいのではないでしょうか。

徳島城は、「日本100名城」(第76番)に選定、国の史跡としても指定されています。

別称は渭山(いのやま)城と渭津(いのつ)城。

私は、1996年7月13日に登城しました。

**********************************

南北朝時代の初代管領に任じられた阿波の守護・細川頼之(よりゆき)が、元中2年(至徳2 1385)に築城したのが始まりのようです。

吉野川の支流である助任(すけとう)川と寺島川に挟まれた中州にある、標高約62mの渭山と呼ぶ丘の上です。

細川は、この地の景色が中国長安の渭水(いすい)によく似ていることから、渭津(いのつ)と名付けたといわれています。

その後、天正10年(1582)に土佐の長宗我部元親(ちょうそかべ もとちか)から攻撃を受けます。

細川氏は負け、長宗我部の城となりました。

さらに3年後、秀吉の四国征伐に協力した蜂須賀小六正勝・家政親子が、播磨国龍野5万石から移されます。

そして阿波国を領する17万6000石の大名となるのですね。

大出世です。

親子は、はじめ一宮城を居城としていました。

しかし秀吉の命令で、水運の便に恵まれ、領国支配に適した渭津に本城を移すことになったのです。

小早川隆景(たかかげ)や長宗我部元親、比叡山の僧衆が、秀吉によって手伝い普請を命ぜられています。

一宮城や勝瑞城から木材や石材を運び込んでの突貫工事の結果、天正14年に徳島城が完成。

完成後、名を徳島城と改めています。

蜂須賀家は豊臣の家臣でしたが、関ヶ原の戦いでは徳川軍に属して戦い、その後の大坂の陣の戦功により淡路7万石を加増され、25万7,000石で四国最大の大大名になります。

前述しましたが、その後明治まで一度も変わることなく蜂須賀家が支配。

徳島城は、明治8年(1875)に鷲の門を除いて建物はことごとく取り壊されました。

**********************************

小六正勝は老齢を理由に子の家政に家督を譲り、初代藩主として、家政が築城します。

家政が築いた新しい城は、渭山城と麓にあった寺島城を取り込んでいます。

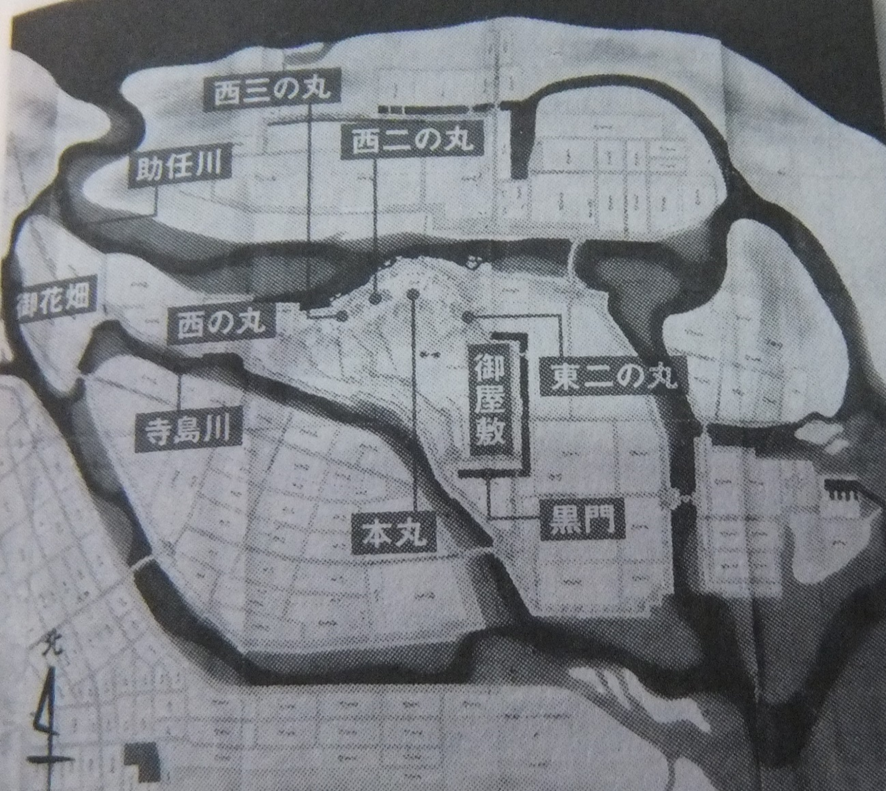

山上に本丸、中腹に東西の二の丸を置いた山城部分。

そして南東麓に御屋敷曲輪、西麓に西三の丸、御花畑屋敷を置いた平城部分の2つからなる城郭でした。

これらの曲輪群の石垣は「阿波の青石」と呼ばれる緑色片岩で築かれ、独特の表情を見せています。

東は内濠、南は寺島川、新町川、北は助任川を天然の濠としました。

当時御三階櫓と呼ばれていた三重の天守を、本丸ではなく中腹の東二の丸に建造しています。

大変珍しいのですが、何故そうしたのか分かっていません。

ぜひ理由を知りたいですね。

櫓台はなく望楼型の天守で、全面下見板張り、一重目に唐破風と大きな入母屋破風が付けられていたようです。

ちなみに、もう一つ天守建築があったとの説がありますよ。

それは、大手口の近くにありました。

三重四階建てで、最上階には廻縁の高欄を持つ望楼が載せられた、太鼓櫓と呼ばれるものです。

この2つの天守建築の他に、太鼓櫓の反対側にも二重三階建てで廻縁高欄の望楼がついた月(着)見櫓がありました。

いずれにしても、大変珍しい戦国時代を思わせる縄張りですね。

上は、幕府の命令により、正保年間に作成された徳島城の絵図です。

いわゆる正保城絵図ですね。

この写真では分かりにくいですが、徳島城と周辺の屋敷や地形が詳しく描かれていて城下町の様子がわかります。

吉野川の河口にあって紀伊水道にすぐ出られるので、大坂城の秀吉のもとへすぐ駆けつけることも可能。

船を操ることが得意だった蜂須賀小六を秀吉は評価して、一宮城からここに移したのではないかと私は思いますが、如何でしょうか。

徳島城は、ある意味でいえば水城ともいえます。

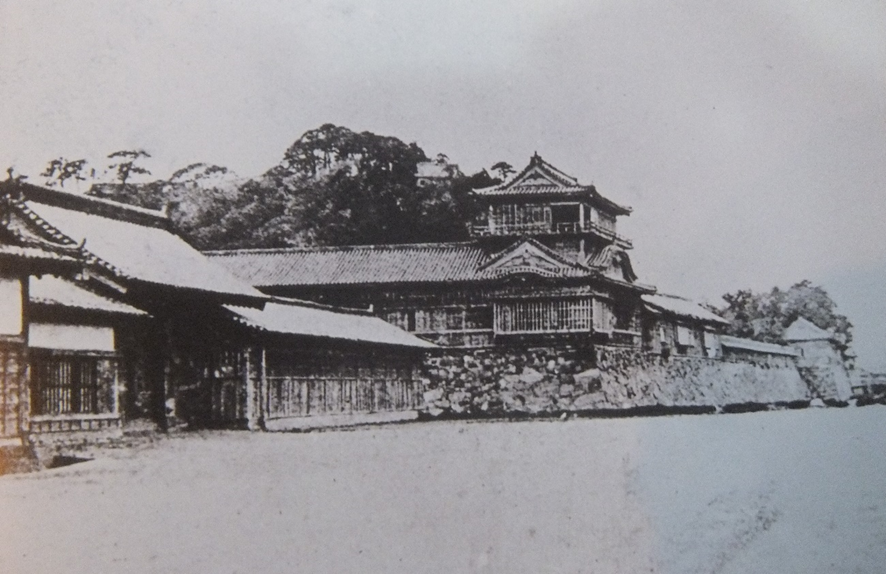

左端が鷲の門、中央は御屋敷曲輪の月見櫓、その右は鉄砲櫓です。

上方に天守の屋根がかすかに見えますね。

これは、明治初年の撮影とあります。

下乗橋を挟んで切込接で積まれた左側の石垣に対して、右側の石垣は乱雑につまれた野面積みの石垣となっています。

左側の切込接の石垣は、たぶん後になって修復した石垣でしょうね。

徳島城の石垣は突貫工事のためか、野面積みでも大変荒っぽい積み方となっています。

それが面白い姿をみせているとも言えますが。

いかに突貫工事で築かれたかが、次の写真を見ても分かりますね。

明治以後も唯一遺構として残っていた鷲の門も、第二次世界大戦の戦災によって焼失してしまいました。

鷲の門は黒門の外側の三木曲輪に構えられた大手門で、薬医門です。

現在の門は、道路の関係で位置が少し違っています。

徳島市の市制100周年を記念して、平成元年(1989)に市民の寄付などで復元されたものです。

この鷲の門を造るにあたっての面白い話が残っていますよ。

徳島城の改修工事は何度となくそれまでも繰り返されていましたが、三代目の光隆(みつたか)の時代には、城域の南に三木曲輪を置いて大手門が建てられることになりました。

当時、新たに城内に何かを建造するには「武家諸法度」によって徳川幕府の許可が必要す。

しかし「大手門」の建造では許可は下りまいと考えた光隆は、「城内で鷲を飼いたい、ついてはその通用門を造りたい」と申請し許可をとったそうです。

以後、大手門は「鷲の門」と呼ばれるようになったと伝えられています。

**********************************

かつて表御殿や奥御殿があった場所は徳島中央公園として整備され、現在は市民の憩いの場所です。

徳島城の庭園は桃山式の名園と謳われ、国指定の重要文化財と名勝の指定を受けています。

池泉回遊式と枯山水の組み合わせによる、大変見事な庭園ですね。

枯山水には途中で折れた石橋が架けられていますが、その橋は家政の子・至鎮(よししげ)が踏み割ったという伝説が残っています。

平成4年には御屋敷曲輪に御殿風の徳島城博物館が建造されました。

徳島藩の資料や、大名や城下町の暮らしの様子がわかる資料などが展示されています。

藩主居館の前の濠に架かる木橋です。

平成4年に修築されました。

寺島川は埋め立てられ、今はJRの駅舎と線路となっていますよ。

ちなみに、城山原生林は徳島市天然記念物に指定されています。

*徳島城詳細

・営業時間:9:00~17:00(最終入城時間:16:30)

・定休日:毎週月曜日(祝日開園)/祝日の翌日(日・祝は開園)/年末年始(12月28日〜1月4日)

▼PR

【参考文献】

平井 聖監修『7 四国 黒潮寄せる南海の城』(毎日新聞社 平成9年1月25日発行)、財団法人日本城郭協会監修『日本100名城公式ガイドブック』(学習研究社 2007年7月3日第1刷発行)、『城と城下町 西の旅』(日本通信教育連盟)、『城 其の三』及び『同 解説編』(日本通信教育連盟)、森山英一編著『古写真大図鑑 日本の名城』(講談社+α文庫 1998年11月20日第1刷発行)、中井均監修『超雑学 読んだら話したくなる日本の城』(日本実業社 2010年6月20日初版発行)、南條範夫監修『日本の城 名城探訪ガイド』(日本通信教育連盟)、中山良昭編著『もう一度学びたい日本の城』(西東社 2007年㋆15日発行)、西ヶ谷恭弘編『国別 城郭・陣屋・要害・台場事典』(東京堂出版 2002年7月15日初版発行)他

▼PR お買い物なら!

▼PR 日本酒が毎月届く!